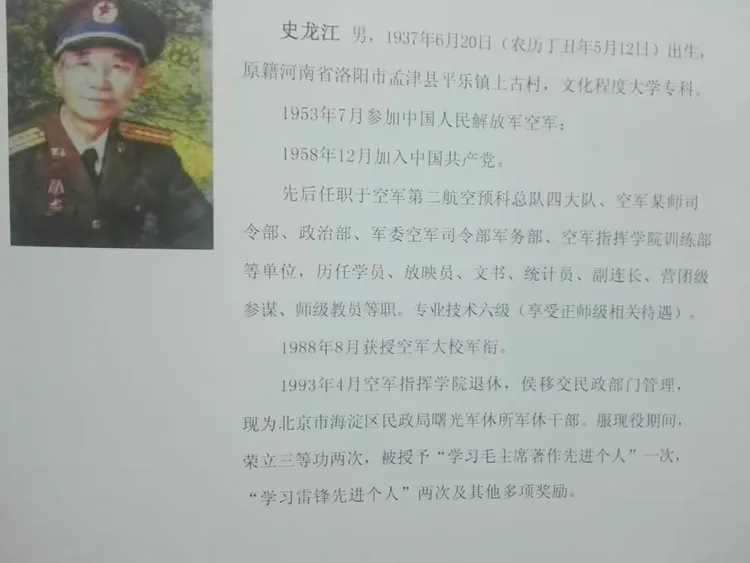

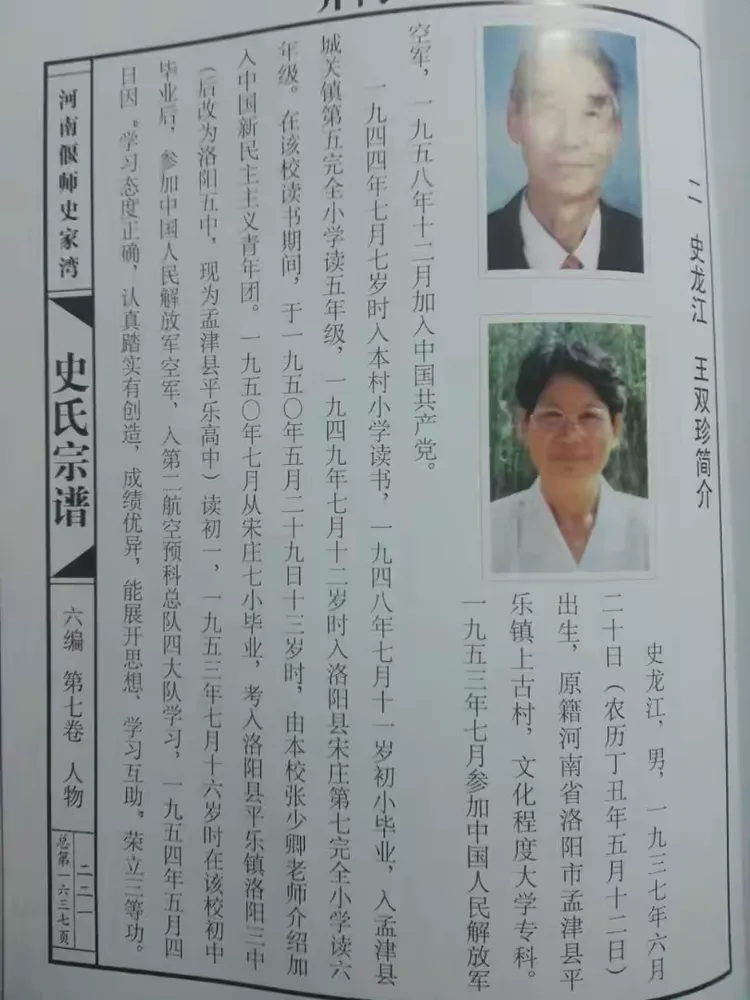

大哥史龍江,1937年出生於孟津縣平樂鄉上古村。戒馬一生,不幸於2018年去世。他曾是空軍司令部的作戰部副部長,後到空軍指揮學院任教。熱愛學習,勇於實踐,不怕困難,敢於擔當。在家尊老愛幼,勤勞低調,謙恭隨和,言動有則;在外尊重首長,關心戰友,學贍品端,高瞻遠矚。不論是在部隊還是在家鄉,他都是令人敬仰的人格標桿。

我還很小的時候,大哥已長得很高大,經常帶我們這些小弟弟玩。那時才解放,農村封建氣氛還很濃,是他和後來的大嫂把新時尚都帶回到家鄉。村裏有個頗負盛名的曲劇團,主演古裝歷史劇,和金重、古之傑、田領、梁召、趙榮章都是著名演員,有時謝祿也來參演,謝祿與村北的董舉(董延芳的父親)關系極好。後來謝祿他去省曲劇團當團長了。村中心還有個不錯的舞臺,往往在演出之前有大哥他們帶來的時裝節目,結合形勢,很接地氣,頗受歡迎。當學生時都顯示出追求進步、敢於展示自己的領導才能。

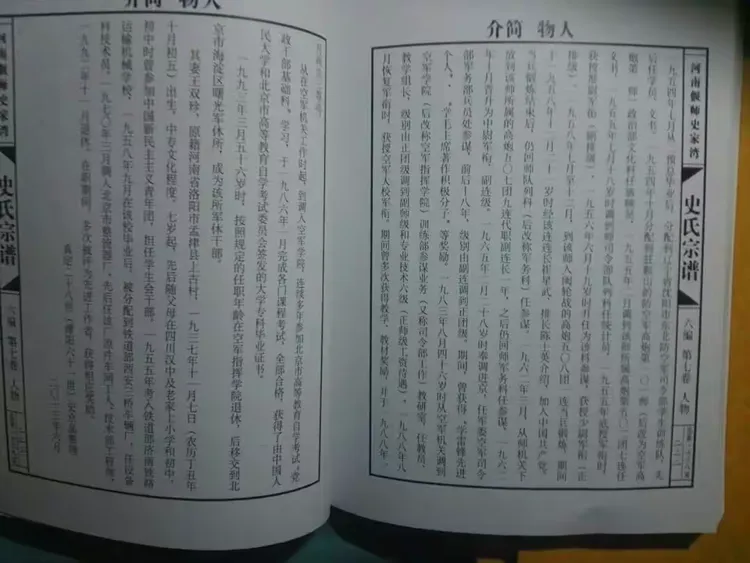

這是村誌裏出現的大哥簡介。他官最大,但放到最後一個;他經歷最多,介紹的內容卻最少。兩個字:低調。三個字:人品好。

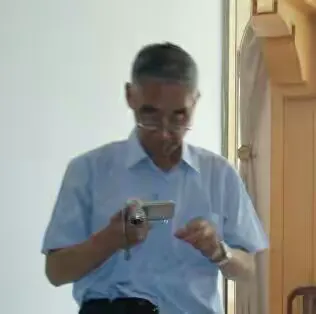

這是家譜裏的簡介。因為我弟弟是主編,見過去寫的過於簡單,親自收集資料給他寫了三頁。我們這才長出了一口氣。

大嫂很賢惠,也愛學習、愛奮鬥,有豪邁之氣、英雄之氣,也有十足的愛心。學校畢業後分到西安三橋車輛廠,是個優秀的技術員。到青島等地比賽籃球,總是奪冠而回。由於沒有當年的照片,我用電腦合成了幾張,但輸入數據有誤,相片胖了點,不及大嫂秀美漂亮,但形象氣質很逼真。這實際是崇拜當年大哥與大嫂的美好,設想大嫂穿上時尚點的衣服該是啥樣子,免不了有時弄巧成拙。是這樣吧,把她當作扮演大嫂年輕時的演員,咱們去鼓勵她,支持她…

大哥和大嫂一輩子沒有紅過臉,不僅是相敬如賓,齊眉舉案,而且是工作上互相支持,互相鼓勵;生活上潛心照料,體貼入微。大嫂有病時,大哥尋醫問藥,察問到老家附近的老中醫,又搜索到現代科學的最新療法。我在上海讀書時大哥讓我代買了許多蜂王漿,那就是給嫂子的。大哥有病時,大嫂每天跑幾十裏的路去醫院,一跑就是700多天啊!他們是有完美結局的梁祝故事,他們是史家弟兄的品德巔峰!這品德應該成為家風傳承,成為年輕人追求幸福未來和家庭夢想的最高原則!

這是大哥參加我父親80壽慶時的一張集體照。

前排左起:金娥,父親,伯父,母親,素姐。

後排左起:二哥,張雲翔(大姐夫),大哥,金煥,向中,戴輝,京品,玉珍,龍憲。

這一張是伯母三周年時的合影照。除後排的龍昭、龍憲、大哥、花、金娥和前排中間的素姐外,都是親戚。(90年代初)

左起:向中,金娥,京品,素姐,大哥,金煥,龍憲。由於是90年代初期,都顯得年輕。

這是更早的照片,大約是80年代初。左起:建昭,龍昭,京品,向中,龍憲。

這是大嫂老年的真實照片,年近80不顯老,還是很漂亮。她總覺得我給她合成的照片穿得太好了,說過去主要穿粗布衣,個子是高的,我描寫的高了一點點。看大嫂是何等的樸實與真誠!

大嫂在老家西跨院桃樹旁的照片,笑容可掬。

西跨院龍昭種的菜地。這個動作反映了大嫂的思鄉之情。

西跨院原是西邊鄰居趙軒家的院子。趙家是村中最大的富戶,有近200畝地,街西頭原來豎立著一丈六尺高的大碑樓4個,碑文都是趙家的發家史,是皇遺故事。家有連在一起的3個大院,由於幾代單傳到趙軒這裏只有個女兒趙知,院多無用,東院6個銀元賣給了伯父家。伯父接手後裁窰,朱倉的姑父帶一幫人來施工,塌方差點出危險,但意外發現了4塊銀元。相當於回扣吧!外人誇我伯父有眼光,有福氣。😜😜

西跨院中合影:金煥、金娥、大嫂、大哥。(90年代初)

大嫂大哥像聽講一樣…

大哥與大嫂都是同村同齡人,又是同學。他們還同是高個子,大哥快長到一米八,帥氣十足;大嫂一米七左右,秀美無比,而且是雙眼皮,大眼晴,人又白,還會打籃球,參加工作後是西安女隊的主力。當時他們才十四五歲,其實他們剛出生家裏就給他們訂的娃娃媒。誰知兩人都考入初中,真是天作之合。學校離家15裏,路經五龍溝這個讓人恐怖的地方,當時的中學生很少,一個村也就一兩個,女生也只有大嫂一人。所以每周去學和周六回家,他們形影相隨,宛如梁祝,村人都覺得十分美好。特別是春暖花開時,他們走在芳草鋪地的路上,也真像梁祝的十八裏相送。盡管是十五裏,差那三裏也沒啥,照樣是詩情畫意,無限美好!

註:照片是在老家西頭溝邊照的(2000年前後)。

大哥個子高,學生站隊總站第一,而且身板筆直,頭向後仰。老師問他為什麽這樣?他回答說,我想看得更遠,遠處什麽樣我不知道,將來非到一千裏以外去看看不可!老師誇獎他説:這孩子有誌氣,將來有出息!這些話是我父親聽到的。當時父親恰在那個中學教書,覺得大哥誌向高遠,就努力支持他上學。

註:在洛陽東花壇。

大哥當兵是在學校走的。他是我伯父當時唯一的兒子。當兵是我父親作的決定。周末父親回家,轉著彎子告訴伯父後,伯母很傷心,大鬧了一場。當時舊社會的風氣還很流行,什麽「好鐵不打釘,好男不當兵"還有很大的市場,何況大哥當時是"獨子「,政府是允許不當兵的。所以伯母哭鬧是常情。我伯父是村長,思想還算進步,但兒子當兵可是他沒想過的事情,心裏別扭,但也知事情無可挽回,沈悶了一段時間也就罷了,想通了。父親為了安慰兄嫂,每一年過年拉一大車菜送我伯父家,還有肉。以後幹脆搬過去和伯父伯母一起住。父親就住在西院窰洞裏。當時祖母還在,她老人家樂意看到兩個兒子都在一個家庭裏。

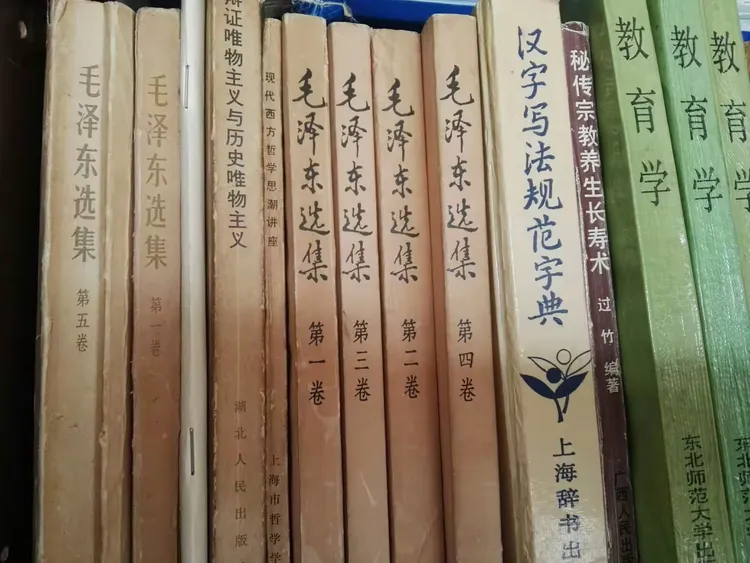

這些書,包括毛澤東選集、列寧選集、馬恩選集,在大學都買了,這是新版簡裝本,那時的毛選是帶紅色塑料皮的,很珍貴。但是,有更珍貴的。那時在上海讀書,突然大哥來了,他很急,只坐在華東師大東大門門崗那裏。我大跑小跑去了,原來大哥送我了一本剛印出來的毛選四卷合訂本,小小的,厚厚的,精裝紅塑料皮,我非常高興。大哥給我後,裝書的空軍司令部的大信封大哥順手疊起來拿走了。我猜想著,大哥一是為了低調,二是為了節約,空信封還可再用。節約是空司的傳統,一次小弟京品到北京找他,吃早飯喝的是小米湯,喝完後大哥非叫他舔碗不可,並把自己舔幹凈的碗側起來給他看。品一下子臉紅了,有點難為情,可是站著四下一看,好大的官都在伸著脖子唏瑠唏瑠地舔,不僅認真,還一邊舔一邊拿著碗畫弧一樣轉個半圓,動作像舞蹈。他終於把舌頭也伸進了碗裏,但是我們弟兄的脖子都粗而短,幹這活特別費勁,舌頭的長度又有限,在外人看起來就像一個碗活生生地扣在臉上擰來擰去。估計弟弟當時也沒什麽視力了,瞎摸著亂舔。終於完事碗放下來了,大哥一看,他可愛的大額頭上還粘上了兩粒米。

上大學期間大哥還去看過一次我。我住在第七宿舍430室,大哥直接摸到了這裏。他坐在凳子上,同宿舍的孫雲德向大哥介紹說,看你弟弟那蚊帳,爛得籃球都能扔進去。大哥也笑了,覺得我們很浪漫。其實,這蚊帳很珍貴,也很有意義,那是王母在解放前就珍藏的蚊帳,還是長方形的,當時很時尚。渡江戰役打響,父親帶著母親和非常幼小的弟弟京品出高價租個船冒死由南岸向北岸劃去,炮彈在頭上飛個不停,好多東西都扔掉了,但是這頂蚊帳保留下來了。後來在農村生活,入鄉隨俗,用黃蒿熏蚊子,這個沒舍得用。王母說上海濕,蚊子多,怕咬我。慈母心腸,可想而知。但年數久了,風化了,在一頭出了個大洞,縫了幾次它還爛。畢業後一直帶著,在貴州讓學生整理家務,偷偷地扔了,這讓我傷心了一陣子,那是個紀念啊!大哥走後,雲德說:"你大哥沒一點架子,不像那些大官,看著瘮人。"我說,我大哥就這樣,家常。"大哥給的那本毛選合訂本我兩周就看完了,分十大類點點劃劃,對當時的學習起了很大作用。這本書帶在身邊,直至八六年從貴州帶回來。我還寫了三篇論述毛澤東思想的論文發表在核心期刋《毛澤東思想研究》上。左邊的圖片就是我的學習筆記。這種筆記我保存下來的還有7本,寫了有10多萬字。

不僅上大學時大哥給我以經濟支持,就是我調回洛陽了,學校評職稱要求考外語,而我的外語書已變賣完了,結果大哥跑遍北京,總算弄到一本解決了燃眉之急。這本書現在還保存完好。扉頁上寫有「大哥寄於北京"字樣。保存它,保存的是兄弟的情意,保存的是大哥的一顆愛心。同樣,四卷合訂本也完好如初。後來磊兒要研究偉人思想,從我這裏拿走了。

93年伯父在上古老家慶壽的場面。李誌勇和主持人研究發言稿。伯父端坐主席臺,母親可能在研究房頂的結構。龍憲照的。

伯父一生比較順暢,土改時劃為中農,田宅豐足,因略有文化,又是種田能手,人品亦佳,剛解放時當上了村長。首先是抓賭,寧疙瘩的寧都被抓入火神廟,當時懲罰簡單,就是吊在梁上。我上幼稚園,路過廟門口還去聽寧都的哼唧聲。以後通知去縣裏開會,伯母當時不了解是新政府的事,就把伯父鎖屋裏不讓出來。當時的門軸附近安有鐵鏈,伯父想摘門逃出來也不能。事後才知道是上級找伯父談話,想讓他到縣裏任職(大概是副縣長)。錯過了機會,但伯母也逐步認識了新政權,同意伯父以後到鄉裏任農校校長等職務。一次我和二哥、小套、土哥、伍哥到山上挖蜜蜜罐根(洋地黃)賣,挖到劉坡村的崊疙頭,被劉坡人抓住沒收了鏟子,還是找伯父開的證明才拿回來的。那時覺得伯父真偉大。還有一次,上初中沒學費了,父親讓去平樂農校找伯父,伯父二話沒說給了6塊。6塊當時是很大的數字,伯父一個月才20多塊啊!長很大以後才知父親的良苦用心,他是讓我感受家族親人的溫暖!像上大學時父親讓四大出10塊,也是這個意思,是想讓我真正地融入大家庭,培養我的感恩之心。這就是教育,老人真是用心良苦。

很難見到的老人們的吃飯場面。右二是小興姑。

這裏邊的小興姑已經仙逝,超嬸90多歲,身體很好。她13歲嫁到史家(當時超大12歲還尿床),在史家長大成人。這種情況舊社會很多,現在看起來有點不可思議。後來超大長成大帥小夥子,參加抗美援朝,英勇負傷後復員。超嬸和秀雲姑、四嬸是隊裏有名的幹活能手,在隊裏很出名。當時我十四五歲,但長得快,超過一米七,隊裏也把我當棒勞力使。由於大躍進,經常放假,所以幹活很多,也寫大字報、曲劇、快板鬧騰,日子過得很快活。一次把公社書記張萬宏都引來了,以為用毛筆寫的萬言詩歌大字報是六十多的老頭寫的。查得很緊,把家裏人也嚇得不輕。最後把我抓出來了,張萬宏一看笑了,原來是個小孩子。沒為難我,安哥讓我把上古村的敵特檔案整理抄寫了一遍。那時我才知道村裏有2個日本特務。安哥還讓我背上步槍到南凹看莊稼,同去的有謝好勇,一談話,才知道他真有大馬車裏安鋼子兒的想法。群眾認為他迂擴,我倒覺得這個人很能創新。這些經歷都成了我現在最美好的回憶。對於大哥大嫂的一言一行,也是這樣記下來的。

這是伯父壽慶時我們給老人行禮時的情景。

這是伯父和大哥送金煥和小周時抓拍的。(龍憲)

大哥在桌上敬酒。

大哥與李誌勇夫婦。

品在敬酒。

我在敬酒。

磊和大牛合影(牛也叫一兵)。

第一次見小巖(牛的愛人)笑得這麽投入。孩子非常優秀,在北京見到我們非讓去她家不可。當時已進指揮學院,離頤和園很近。大哥一見我們就給大嫂打電話讓回來包餃子。晚上睡的很舒服,被子是用降落傘作的被面。其實我去過大哥那裏好幾次,第一次文革中,是十一月底,我穿了一件單衣,當時是辦別的事被意外拖去了,見到了毛主席,吃了幾頓共產飯,見大哥時有點冷,大哥馬上脫下外裝和軍絨衣,我穿到了上海。上衣特適合我,絨衣怕哥需要又托順人帶了回去。又一次是去幹什麽忘了,看到大哥帽子好看,金色五星紀念章及下邊一個紅色透明的塑料一樣的長條紀念章也很好看,上面金字為人民服務,大哥都毫不猶豫地給了我,我回校後著實風光了一把,一直保存到回洛陽。後來讓小外孫翻出來玩弄丟了。可惜!還有一次是在貴州鄉下工作,手表用幾年得去表店洗一下,沒條件,剛好去北京出差,和大哥交換了一下手表,他閑了去洗。大哥從來有求必應,一聲不響。這種品質裏含的是真摯、信任與支持。三個字:兄弟情!

兄弟們互相敬酒的場面。

這是玉珍。一生剛直,果斷堅決,是我們兄弟性格的補充。不管品去哪裏當書記,當局長,當市委秘書長,不論誰送的東西一律擋回,擋不回的計價奉還。盧氏縣品去時窮的不行,接他上任的汽車一路上總出事,好幾次他下來推著汽車走。他上任7年產值翻了幾番,群眾生活大幅度改善,幾個歷史性大難題也全部解決了,一個點心廠家專門為他生產了一個感恩牌子的點心,送點樣品他也照樣付錢。家俱店發財了送個桌子,也請人劃價加碼付款。他是盧氏歷史上任職最長的縣官,創了記錄。省委書記劉源去視察,讓他以後找他,意思很明顯,但品堅決不去。跟我說,哥,憑咱的本事工作,不搞別的。這種品質,作哥的也很感動。其實,他和大哥的為人一脈相承,都是前輩教育得好。另外,大嫂和玉珍的賢惠也起了很大的作用,大家對她們也應心存感激。

龍憲在壽宴上。左為誌勇兄,右為海桃。

麗霞和海桃。

這是伯父生日時在老家照的。左1是村支書王汴生(已經仙去),中間是大哥,右為他的發小李誌勇(縣史誌辦),後邊即弟弟京品(時任縣委書記)。

這是伯父92歲壽慶時在東花壇曉月樓照的。中間是伯父,右邊是我母親,後邊墻上貼的是誌勇兄寫的百壽圖。大哥在旁邊招呼席保才等人。

母親與大嫂。

花、金煥和海桃。

東花壇酒店外邊幾個人聊天。中間陸海桃和汴生夫人妞妞說話,遠處是玉珍,近處是金煥。

海桃和磊磊與孬蛋對話。十年後,孬蛋長大了,看到叔叔還能覺得"很熟悉「已屬不簡單了。😁😁😁😁😁😁😳😳😳😳😳😳

海桃邀請大嫂去我家住。她和大哥來過一次,說海桃做的面條很好吃。可惜就這一次。一直存心想回報一下他們,這是難了的心意,心裏也知道大哥大嫂他們日子過得比我們好得多。

海桃帶著小巖一幫小人物照合影照。

海桃發邀請。

這是我與小弟龍憲的合影。他與我共同的地方最多:同族、同輩、同是地學專業、同樣熱愛老家、同樣喜歡攝影、同樣愛遊山玩水…這樣,我們共同語言也多。

這是大弟弟京品。年輕時犁地,天不亮就去飼養院把牛趕走,天黑回來。這樣幾天下來牛不吃東西了。一調查,是他的原因。他抓住牛一幹到底,牛沒有倒沫的機會,因為他不吸煙,體力又好,從不休息,他沒累壞,牛累病了。人太實誠了。以後他知道這個知識了,但去拉牛,牛不幹了,見他這幹家害怕了。飼養員見他快把牛鼻子拉叉了,只好建議隊長給他換活幹。弟弟幹什麽都實實在在,幹活之余,還在《河南日報》上發表論文,令鄉裏震驚。剛考入大學,便在理論刋物上發表論文,令老師們吃驚。因為當時教他的許多老師都還沒有發表過論文。上學也是這樣,小學習看努力,大學習看德行。即使退休了,他仍在學習,專註書畫,卓有成就,趨步於藝術之巔。在族眾中,他是這一代的核心,下一代的標桿。他與大哥都是家族的帶頭人。

三妯娌合影。

伯父三周年時他們母女的合影。

龍憲帶大牛一家遊覽漢劉秀陵園。

四人合影。敏兒、海挑、花、向中。

這個合影是在外邊照的。中間是母親和伯父,右邊是我侄兒勝利和他兒子孬蛋。伯父抱著的是我孫子爍爍。典型的「四世同堂抓兩頭「(最老的和最小的)。

大哥在發言。

這張合影兩個老人旁邊是勝利和磊磊。勝利是品家的,磊是我家的。兩個孩子親得像雙胞胎兄弟。

人越來越多。左邊多了個欽欽和大牛(大哥的大兒子)。

最右邊的就是孟鐸(孬蛋的大名)。看老少三代人膩的…多麽令人羨慕的溫馨!

這一張人最多。左邊是艷艷和小巖、大牛。最右是雅飛。

伯父94歲辭世,這是三周年時大哥從北京趕回來,安排了一臺大戲和節目,異常隆重。這是最後去墓地的情景。墓地是東古洞史家北院宗支的全部故去人員的家。這裏有祖先,有爺爺奶奶,有伯父伯母,有叔叔嬸嬸,也有早逝的兄弟,這裏埋藏著世世代代的親情,埋藏著多少代人的奮鬥故事,也埋藏著逝去的人們對家族發展的美好希望和祝福。每年來上墳,就是我們後人在先祖面前的一次奮鬥宣言。南邊是遠如黛眉的鳳凰山,北邊是透過階地邊緣露出的奔流不息的黃河,他們記錄著我們的信心和誓言!

弟弟向中與大哥在野外的合影。

敏敏與大伯、大伯母的合影。大哥的故事在貴州時她就聽過,就是沒有見過實際人。這次,近距離看得很明白。這是她這個英語教授、博士後研究員多少年來的一個親情夢想!

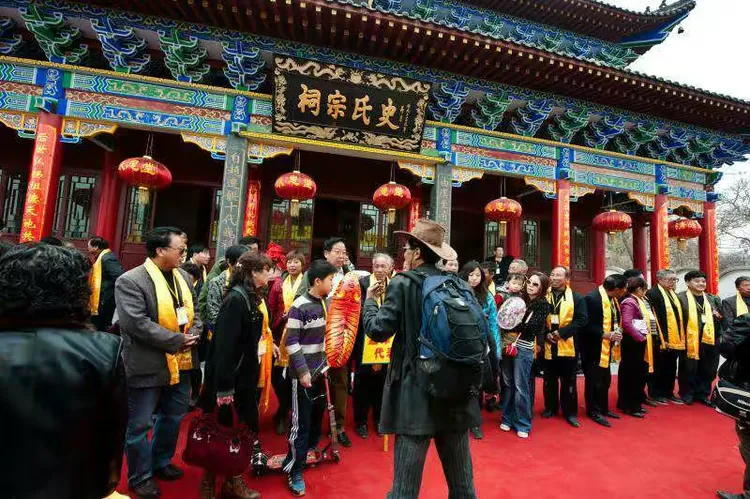

退休以後,忽然接到京品弟的電話,讓參加修譜活動。這個活動很有意義。一是滿足了我到史家灣老家的願望。很小的時候聽爺爺(銀方,字雲亭)說過,上古的祖先是從東關(現在的孟津老城東關)搬上來的,東關的祖先是從東邊的老家史家灣搬來的。我說去那老家看看,爺爺很高興答應了,他帶了點饃,帶我走到東關,又順著下古向東走,天快黑了也沒到地方。我說走不動了,爺爺帶我向南走,爬上坡,我在爺爺背上睡著了。原來到省莊了,是老婆(奶奶的媽)家。其實爺爺也沒去過史家灣,路多遠他也是瞎猜的。第二天失望而歸。60來年過去了,是弟弟開著車讓我找到了史家灣老家,心情非同一般。二是能給家族辦點事,全是義務。這裏有八大家企業,產值都過億,最大的當時是40億。以他們為骨幹蓋起了宮殿式的祠堂。接下來的事就是續編家譜。原先的四編較好,但已久遠。父親經歷過的五編,比較簡略,也已過了好多年。此次六編,將盡量糾正以前的錯漏之處,補進最新資料。這要進行很多很多的調研,我樂意幹。這是參加祭祖活動的照片。左一是史英豪,他拿全部轉業存款跑遍全國進行調查,終於弄明白他的祖先和我們的祖先都是元代名將史天澤的後人,同屬真定世系而非溧陽世第。左二為族叔史運升,洛陽市糧食局局長。

品弟在祭祖儀式主席臺上。他是六編的主編,參加過祠堂的奠基儀式和修建過程,以非凡的組織才能展開六編調研和編寫工作。他也是我們的驕傲。左邊是我,右邊是族兄鴻祿,他是史家灣人。

大型活動後,龍憲正組織上古家族團隊在山門外合影。龍憲看似燒包,實際是熱情。他以無私奉獻的精神給大家辦事,作小團體的領隊人。

說這麽多家族的事,目的只有一個:大哥走了,有一兵一新在大嫂身邊,還有上古村史家家族站在大嫂的身後,還有史家灣大家族的族人站在大嫂的身後,大嫂不孤單!

這是我母親、大嫂、大哥的合影。大嫂笑得很燦爛。大哥的表情是我們弟兄的標準表情,外表認真而內心無比善良。現在快三周年了,想起大哥總有無限的哀傷。奈天不假壽,痛哉惜哉!今天祭奠他,是為了學習他的精神,也為了期望大嫂和孩子們走出悲傷,鼓足勇氣生活下去,常回來和親人們聚聚。空軍司令部八人儀仗隊把大哥擡上車,兩個孩子在把他們的父親送入八寶山革命公墓時,快哭暈過去了,足見父愛難舍,令人淚目。孩子們要振作起來。實際逝去的人都轉化為量子形態,他們能看到我們,還和我們在一起的,只是我們看不見他們。他們希望我們幸福快樂,鼓足勇氣,奮力向前!